夜間瀬川(よませがわ)は、長野県北部を流れる川で信濃川水系の一部。

この川は高社山から流れ出て中野市を通り、最終的には千曲川に合流するんだ。

山も探索したので良かったらぜひぜひ。

まずはダートコースを楽しめ!

道路から秒でオフロードコースになった。

最高すぎる。

このフラットさであれば特段オフロード特化の車やバイクでなくとも楽しめるはずだ。

このオフロードコースは川沿いを走り抜けることもできる。

ところどころ広いスポットもあるのですれ違いも問題ないはずだ。周りに配慮した丁寧な走行は忘れずに。

十三崖を望める駐車場も完備されていた。

目前に崖を見ながら一息つくことができる。バードウォッチングしている人もいたぞ。

こんなルートで抜けられます。

謎の遺構①

駐車場の裏に早速謎スポットを発見した。マジでヤブなので長靴で行った方がいいぞ。

これは一体…

テントがない時はここで寝泊まりができそう。快適な屋根付きハウスになりそうだ。

どうしても十三崖を間近に見たかったのだが、川を越境できず。

うろついたが、突破できそうな道筋は見出せなかった。

ちなみに対岸に行きたい時は高社大橋を渡ったほうが早い。

草むらに見えて降りても(降りるのが結構大変なのだ)実は太い川で捜索は難航した。

川に1時間くらいは滞在していたと思う。

渡れるところを探してうろつく不審者。

いい感じのフラットダートが広がるいいところだ。

関東では、あんまり車が乗り入れられる場所がないからヴァンガードで走るのが楽しすぎた。

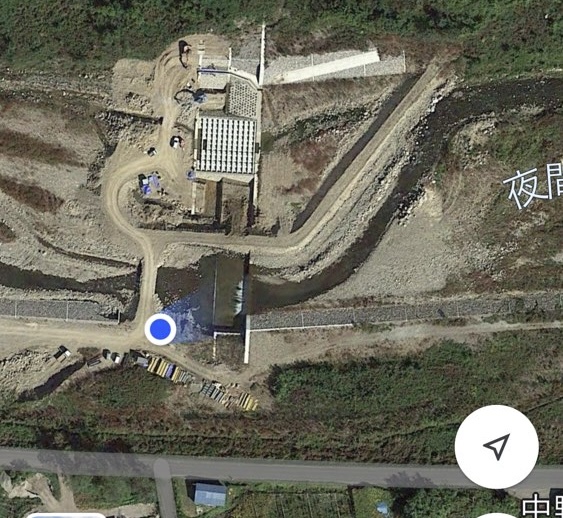

航空写真!と頼って道がありそうなところに来てみたが…

見ての通り、何もかもが消え去っていた。

道があるはずだったのだが、あくまで河川工事の際に使用されていた一時的なものだった模様。

実際に歩かないと発見できない隠れステージ多数。ワクワクするぜ。

怪しげスポットを見つけては停めて探索。

謎の遺構②

普通に人が立って入っていけるほどの大きさだ。

なんだよここは…楽しすぎるぜ。

河川を構成していたパーツということは判明した。

抜けた先はどうなっているんだろう?

何があるんだろう?

なんだか遺跡みたいなところに。

特段何もないが囲まれている感じがして閉塞感を感じる。

一度入ることをお勧めする(何を勧めてるんだ…)

一点だけ注意するとしたら、人間と思われる糞が落ちていたのでマジで注意してほしい()

なぜわかったかって?ご丁寧にティッシュが数枚被せてあったからだ。

ここで生活している何者かがいる。

そんな可能性が3%くらい上がって恐怖を感じた。

いざ十三崖へ、対岸へ向かおう

まずは適当な広場に駐車し、歩いて橋を渡ることにした。

対岸に空き地スペースはないからだ。

点検用の橋を渡れたら最高なのだが、当然渡ってはいけない。

立派な橋だ。車もまあまあ通るので注意したい。

高架下を抜けて探検再開だ。

十三崖の対岸へ

先ほどの点検橋の対岸ver.

こっちは草がない分、簡単に入れそうな雰囲気を持っている。(あかんで)

対岸とは異なり、日陰も適度にあって爽やかハイキングが楽しめた。

向こう側が灼熱砂漠河原だとしたら、こちらは森林ハイキングってところだ。

ついに十三崖にたどり着く。

圧巻!!近くに来られて良かった!

反りたつ壁のような断崖。

この断崖が結構長くて数百メートルに渡って存在しているのだ。

崖を見ながらいい感じの未舗装路を歩く。

楽しいとつぶやかざるを得ない。

文字通り一見の価値あり。

道中の水路散策

超重要な水路があるので、汚染などにも十分注意したい。

決して触らない、ゴミを持ち帰る。

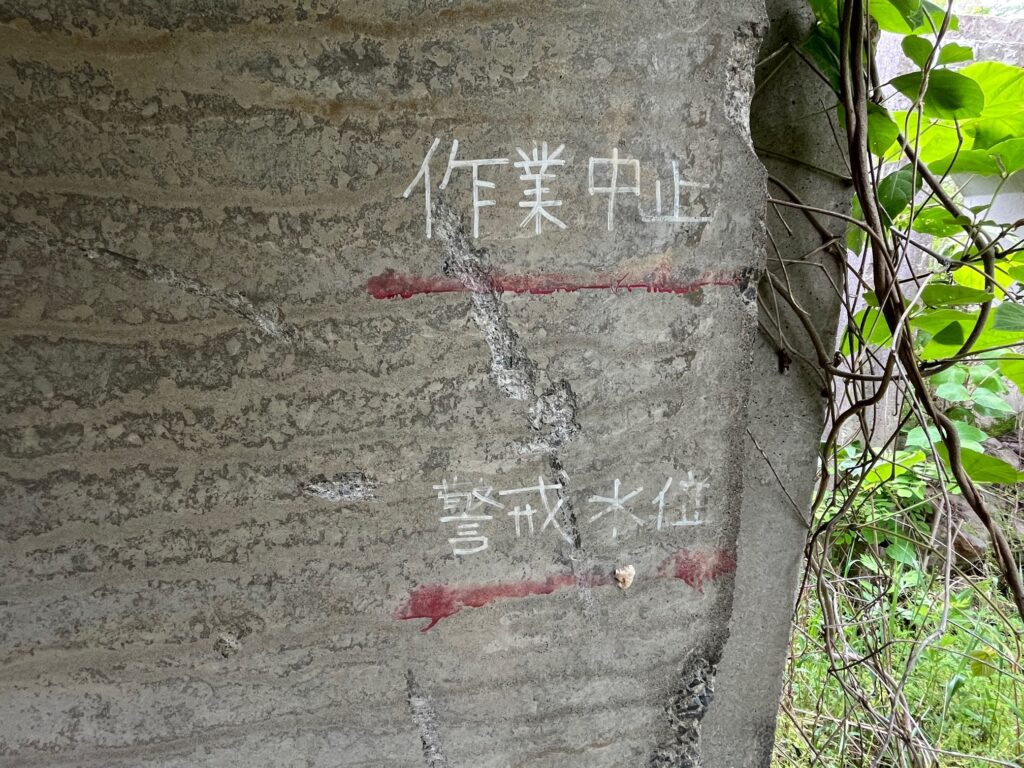

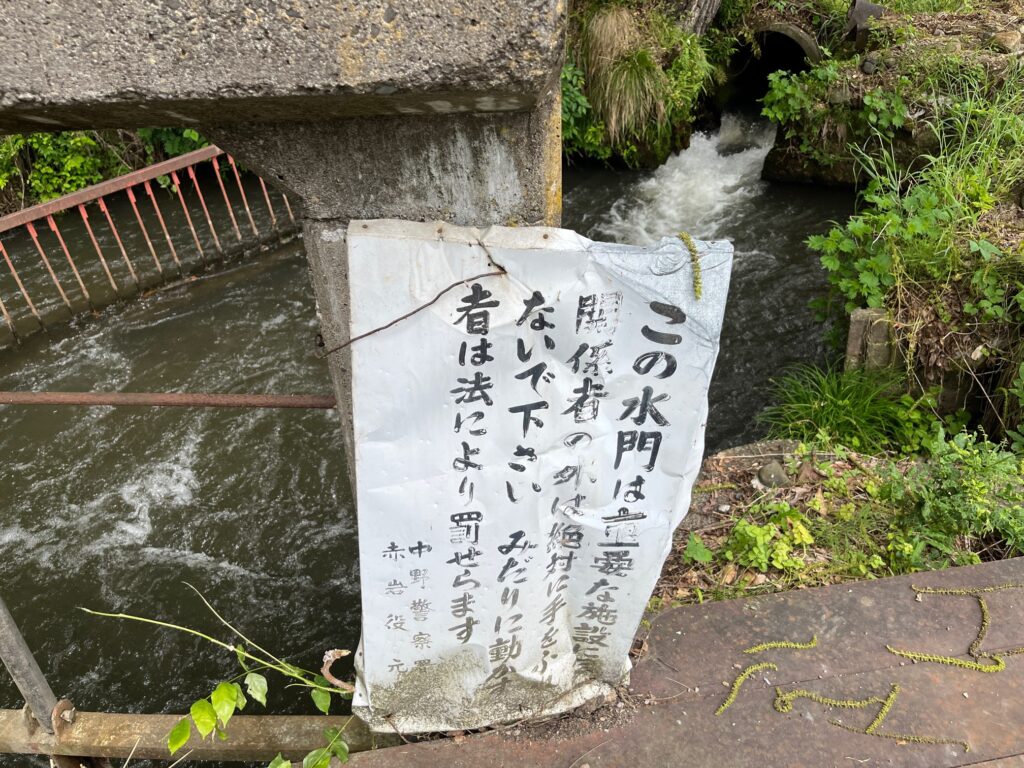

さらに少し進んでみると、石碑がある。

これは一体?

取水堰と判明。

取水堰(しゅすいせき)って何?

取水堰(しゅすいせき)とは、川や湖などから水を取り入れるために設けられる小さなダムのこと。

簡単に言うと、水を取り入れたい場所に置く「水のゲート」みたいなものです。

例えば農作物に水を供給したり、飲み水を確保したりするために、川の流れを一部せき止めて水を特定の場所に流すようにします。これにより水を効率的に取り込むことができるのです。

取水堰を使うと必要な量の水をコントロールして取ることができるので、とても便利ってわけ。

最終的に神殿みたいなところに辿り着いた。

ここがラスボス。そんな雰囲気を感じる。

赤岩用水大口ゲート平成12年竣工と記載あり。

写真では伝えられないが、ゴウゴウと爆音で流れる水流の音に恐怖を感じた。

そしてさらに奥地に看板があるのを見つけてしまったので薮を進む。

奥に看板がある…

というわけで、一応最奥地と思われるところにきた。

冬であればさらに奥地に行けそうだ。

人工物が自然にのみ間れていう様相が美しい。

探索完。

圧倒的景色を見たら写真では味わえない感動を覚えるはずだ。

歴史と地理

- 洪水の歴史: 1406年の大洪水で流路が大きく変わり、それが現在の夜間瀬川の形になったんだ。こうした地形の変化は、地域の人々の生活や農業に大きな影響を与えてきた。

- 自然の景観: 夜間瀬川が作り出す十三崖(じゅうさんがけ)は、浸食によってできた美しい崖で、地元の自然遺産としても知られている。

現在の利用

- 自然保護区: 現在、夜間瀬川周辺の一三崖は、野生のチョウゲンボウの繁殖地としても保護されていて、自然と歴史が共存するエリアになっているんだ。

チョウゲンボウに関しては中野市博物館でより詳細に知ることができるぞ。

一三崖(じゅうさんがけ)は、自然の美しさだけでなく、歴史的にも興味深い場所なんだ。

特に戦争の観点から見ると、その地形と戦略的利用が注目されるよ。

戦争時の十三崖の歴史

弾薬庫としての利用

一三崖には太平洋戦争中に作られた地下壕があり、これは「松代大本営計画」の一環として建設されたものだ。

この地下壕は、弾薬庫として利用される予定だったんだ。

この計画は戦時中に指導者が避難して指揮を執るための場所を確保するためのもので、中野市の一三崖もその重要な一部として選ばれたようだ。

戦略的な利点

- 自然のカモフラージュ

- 一三崖のような急峻な地形は、弾薬庫や軍事施設を隠すのに最適だった。敵からの発見を防ぐための自然のカモフラージュとして機能していたんだ。

- 防御力の高さ

- 崖や洞窟に作られた施設は、空襲や砲撃から守るための防御力も高かった。特に地下壕は、爆撃からの被害を最小限に抑えることができるからね。

- 戦略的な位置

- 高い位置にあるため、周囲の状況を把握しやすく、敵の動きを早期に察知することができた。また、物資の運搬や兵員の移動にも便利だったんだ。

一三崖を訪れるときは、ただの観光地としてだけでなく、こうした歴史的背景も頭に入れてみるとより深い感動が得られるかもしれないね。

観光地の宿は楽天トラベルから予約するとポイントもついてお得です。

長野県中野市付近の宿を探してみる

アクセス

参考文献

長野県をまとめてみました。